La vérité, c’est comme les chaussettes, ça se retrousse.

Il y a un endroit et un envers, mais on peut s’accommoder de l’un comme de l’autre.

Tout juste une petite gène – pour la vérité, pas pour les chaussettes.

Et encore.

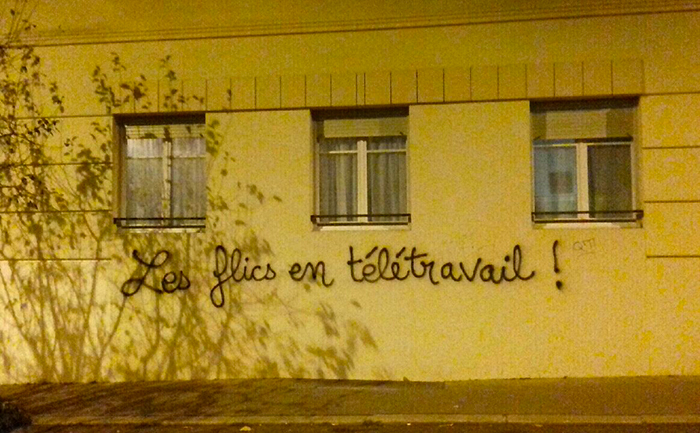

Ainsi, quand je parle, ici ou ailleurs, des violences policières.

Globalement, une réaction : “T’es qu’un anti-flics”.

Ben non, je suis un “anti-violences” !

On me dit : “C’est pareil !”

Et, dans ce presque syllogisme-là, se niche,

hors toute l’humeur de la non-réflexion,

ce qui peut apparaître comme une “vérité en creux”,

c’est-à-dire que parler flics, c’est inévitablement parler violence(s).

Mais, entendons-nous bien : violence(s) légitime(s).

Parce qu’on apprend vite qu’aux yeux de certains, comme aux yeux de l’État,

il y a, oui, une violence légitime; du moins est-elle déclarée telle.

On croit rêver, on cauchemarde.

Il y aurait donc, par ailleurs et de manière induite,

dans ce que j’appellerai ici une sorte d’inconscient collectif,

une relation de fait évidente entre le flic et la violence (par nature illégitime !)

Dont acte.

Précision avant d’entrer dans le vif du sujet :

Je ne parle pas ici seulement des “Flics Robocops” surarmés et, on le devine, sur-entraînés, non !

Je parle ici de la “gentille” petite flicaille de tous les jours,

celle qu’on croise un peu plus que souvent dans le métro, sur les places publiques, partout.

Celle qui est censée sous venir en aide, ne l’oublions pas.

Un béret ou un képi, pas un casque; une allure presque bonhomme, pas va-t-en-guerre. Vous voyez ?

Je relaie aujourd’hui, comme la chose parfois m’arrive,

un article paru ce jour dans Libération.

Recopié (pardon, Libé !) parce que, réservé aux abonnés,

il ne pourrait être par tous lisible sur un simple clic sur un lien.

Retranscrit sans correction et sans remords (ça va sans dire, mais.)

Alors, voici :

Interpellée par la police, elle perd son enfant et demande justice

Contrôlée parce qu’elle ne portait pas son masque, Débora A. a ensuite essuyé une violente interpellation. Alors qu’elle criait être enceinte, une policière l’aurait plaquée à plusieurs reprises contre un mur.

Quelques jours plus tard, elle accouchait d’un enfant mort-né.

Visage enfantin abrité sous un fichu à carreaux, Débora A., 23 ans, peine à trouver les mots. Parfois, les questions des journalistes butent même sur un silence pesant. Son avocat, Vincent Brengarth, avait prévenu : «C’est la première fois que ma cliente rencontre des médias, elle souffre encore énormément des suites de son histoire. La cicatrisation ne fait que commencer.»

Le 10 décembre, à 17 h 25, la jeune femme se rend avec une amie et sa cousine, Céline H., au centre commercial Arc-en-Ciel de Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise), pour retirer une commande chez un traiteur asiatique. Débora A., née au Brésil en 1997, est alors enceinte depuis quatre mois et demi de son premier enfant. Alors qu’elles se dirigent vers la sortie, les trois femmes tombent sur un équipage de police. Débora A. et sa cousine, qui ne portent pas leurs masques, sont alors sommées par un fonctionnaire, «de façon bienveillante», de le mettre rapidement sur leurs visages. La jeune femme dit s’être exécutée.

Pourtant, le contrôle va dégénérer avec l’arrivée de la brigadière-cheffe B. Selon Débora A., «la policière est d’emblée très agressive, et lance « Y’en a marre des jeunes qui ne portent pas leurs masques »». La fonctionnaire décide de procéder à un contrôle d’identité, et de verbaliser les jeunes femmes pour non-port du masque de protection dans un établissement recevant du public. Amendes en main, elles reprennent leur chemin.

Contusion lombaire et métorragies

Mais soudain la brigadière-cheffe B. les rattrape brusquement. La policière croit percevoir des insultes à son encontre, alors que jeunes femmes disent seulement avoir plaisanté entre elles, à voix haute. Afin de menotter Céline H., la fonctionnaire saisit ses poignets et la projette au sol, aidée par plusieurs collègues. Paniquée, Débora A. explique que sa cousine a des points de suture sur le crâne, mais se voit à son tour bousculée. La brigadière-cheffe B. l’aurait même poussée violemment contre un mur à trois reprises, malgré les cris de la jeune femme annonçant être enceinte. Débora A. a été ensuite de nouveau secouée, invitée à s’excuser, et placée en garde à vue. Elle ne ressortira du commissariat de Sarcelles qu’à 21 h 30, munie d’une convocation devant le tribunal pour outrage sur la brigadière-cheffe B., audiencée le 6 juillet prochain.

Pour Débora A., le cauchemar ne fait pourtant que commencer. Dans la nuit, la jeune femme est prise de vives douleurs au ventre. Instinctivement, elle les relie aux événements violents de l’après-midi, puisque son gynécologue, vu la semaine précédente, l’avait assuré que sa grossesse se passait sans difficulté. Le 11 décembre, elle enchaîne les rendez-vous chez le généraliste, le gynécologue, et se présente, finalement, aux urgences de la maternité du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), qui constatent «une contusion lombaire et des métorragies». Debora A. est invitée à rentrer chez elle, à se reposer, et se voit délivrer une interruption temporaire de travail (ITT) de 8 jours.

La nuit suivante, les douleurs abdominales s’intensifient. Le 12, la jeune brésilienne est admise au sein de la maternité du Blanc-Mesnil. Selon la plainte avec constitution de partie civile déposée par son avocat, Vincent Brengarth, pour «violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente par personne dépositaire de l’autorité publique», les praticiens notent «que la poche des eaux est descendue dans le vagin», et «la présence d’une ecchymose au niveau de la fosse lombaire gauche d’environ 7 cm de longueur et 3 cm de largeur». Après de nouvelles dégradations de sa santé, Débora A. accouche d’un enfant sans vie, le 21 décembre, à 14 h 44.

«Le lien de causalité est chronologiquement cohérent»

Durant son hospitalisation, la jeune femme a signalé les faits sur la plateforme de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), ouverte aux citoyens. Après le décès de son fœtus, elle triple son action d’une plainte à la gendarmerie de Montmorency (Val-d’Oise) et d’une lettre avec accusé de réception au parquet du tribunal judiciaire de Pontoise, si bien qu’une enquête préliminaire, confiée à l’IGPN, est aujourd’hui ouverte dans cette juridiction. «Le lien de causalité entre les violences commises le 10 décembre et le décès de l’enfant de ma cliente est chronologiquement cohérent. Il y a même une réelle présomption de culpabilité, estime Vincent Brengarth. Je précise que Débora A., mais aussi plusieurs autres acteurs de la scène, ont bien énoncé aux policiers au moment des faits qu’elle était enceinte. C’est pourquoi nous avons décidé de nous constituer partie civile en ajoutant « ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente » à la qualification pénale des violences, pour que le foetus soit pris en compte [cette qualification est par ailleurs de nature criminelle et non plus délictuelle, ndlr].» En appui de son récit, la jeune femme montre aussi aux gendarmes de Montmorency des photos d’elle le jour des faits. Sur le récépissé du dépôt de plainte, ils inscrivent : «Nous constatons que son ventre est bien sorti.»

Contactée par Libération, la police nationale confirme l’existence du contrôle et affirme «qu’aucun coup n’a été porté à la plaignante». Selon une source proche de l’enquête, des témoins directs de la scène tarderaient à répondre aux sollicitations de l’IGPN, afin d’apporter des témoignages et éléments plus précis sur la scène. Un contretemps qui s’expliquerait par la présence d’au moins un témoin-clé parti à l’étranger, mais qui devrait revenir d’ici peu. A ce stade, aucune enquête administrative n’a été ouverte par les autorités.

Meurtrie, Débora A. conserve de sa garde à vue une phrase qui la hante. Avant d’être relâchée, un policier, penaud, lui a glissé : «C’est une rivalité entre femmes.» Aujourd’hui, elle demande «justice pour sa fille». Et exige qu’une autopsie médico-légale soit pratiquée sur le corps de son enfant.

(article signé par Willy Le Devin)

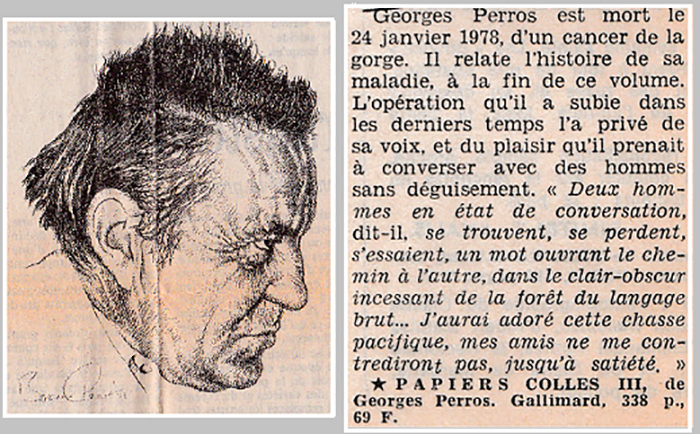

Dessin : Wolinski

Sans commentaire ?

Sans commentaire, si ce n’est celui que nous inspirerait la plus élémentaire des réflexions.

Mais est-il seulement possible d’encore réfléchir sereinement à la violence ordinaire des flics

dès lors qu’elle est banalisée par un pouvoir qui en est le distrait commanditaire

en même temps (en même temps !) que le malhonnête, furieux et menaçant négateur ?

La réponse, cette fois – pardonnez – est dans la question.

À bientôt ?