JOUR 6

Sarah.

Sarah Volp.

Née Dielman.

Sarah Volp, née Dielman.

Une femme qui n’a, semble-t-il, rien espéré des anges,

mais qui, en toute logique, devrait tous les sidérer.

La première fois qu’il l’a vue, Volp l’a trouvée belle.

Silhouette un peu lourde toutefois.

Un ventre, sous le tissu du haut de la jupe tendu, commençe de naître,

un début de grossesse peut-être, elle a encore cet éventuel âge-là.

Mais ce n’est qu’une illusion que les hommes craignent des femmes qu’ils regardent.

Tignasse auburn, un peu roux orangé tout de même, lâchée sur les épaules,

elle aussi se trouve belle, elle sait qu’elle l’est.

Ni comme une telle ni comme une autre, simplement à sa manière,

et ne veut laisser aucun doute à ce sujet.

Dès lors on ne doute pas, on acquiesce, on consent.

Partant, on n’hésite pas à tempérer un chouya les préliminaires observations de Volp.

Moins lourde, Sarah, beaucoup moins lourde, qu’il veut bien,

pour s’en protéger (c’est difficile à encaisser, la beauté), le prétendre.

Belle donc. Pour ça oui.

Bibliothécaire, par ailleurs. Quoi d’autre ?

Mariée il y a dix ans par innocente distraction au frère de Volp;

une négligence, on connaît tous ça.

Mais c’est de l’histoire ancienne.

Une dispute et les deux frangins ne se croisent plus guère depuis plus de quinze ans.

Séparée depuis belle lurette.

Un détail encore, mais qui a son importance :

pas très jazz, Sarah,

plutôt Paganini, Jean-Sébastien, Bugsdehude et ces sortes de choses.

Un peu jazz quand même si on y pense.

Du reste, là, en ce dimanche confiné,

ça sonne joliment jazzy dans son bel appartement.

Rue de Mazagran.

Cinquième étage gauche avec ascenseur à grille coulissante comme d’antan,

un peu bourge, un peu bohème en même temps.

Vous voyez le genre.

Métro Bonne Nouvelle à un demi jet de pierre.

Dixième arrondissement.

C’était l’appartement du couple avant qu’il explose chambre à part.

Rupture, amertume, rancœur, mouchoirs et reproches en veux-tu en voilà,

tout le monde connaît ça. Même votre serviteur, non je n’en parlerai pas.

Résultat, Sarah Volp, née Dielman a racheté à l’éphémère mari,

moyennant crédit, sa part de murs blancs,

de portes en pin décapé,

de parquet vitrifié,

de baie vitrée,

bref des cent soixante-quinze mètres carrés habitables (loi Alur) qui,

hors une invraisemblable quantité de livres

(des services de presse pour la plupart),

et quelques tailleurs, siglés quand même,

sont aujourd’hui son seul signe extérieur de richesse,

dans ce quartier populaire certes (resto chinois un peu graisseux au rez-de-chaussée),

mais de richesse quand même.

Et la voilà propriétaire d’une dette légalement contractée

auprès d’une usurière banque.

Un peu jazzy disais-je.

[mp3j track= »https://usercontent.one/wp/leblog.baobabcreation.fr/wp-content/uploads/2020/05/Peter-Sprague.mp3″ title= »Peter Sprague » fontsize= »15px » flip= »y »]

Dimanche matin (enfin, je dis ça mais il n’est pas loin de midi).

Hasard, c’est la musiquette “Favorite things” encore !

À croire que.

Donc, Sarah Volp, née Dielman,

(mules à pompon orange et évanescente robe de chambre aubergine

frappée de lotus vert jade, en tous cas sur l’épaule droite),

soliloque en pensée, mais en pensée seulement,

sur les affres des humeurs qui lui embuent le cerveau.

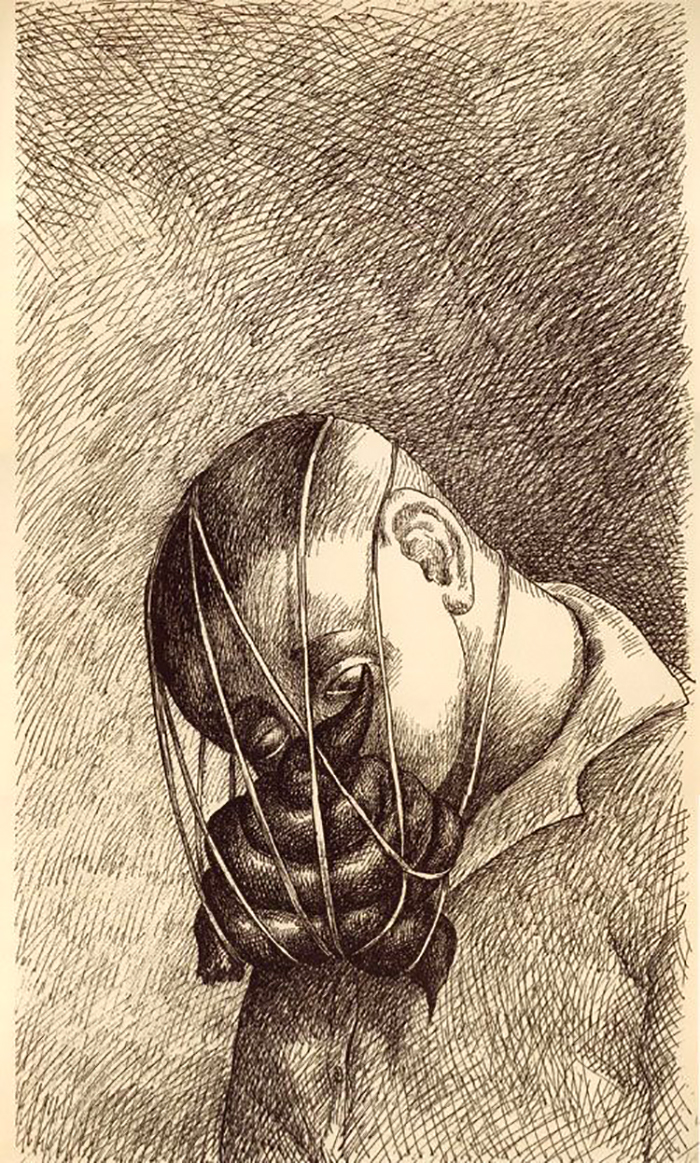

Un peu éclatée de l’âme, Sarah.

Tête en vrac, mais aussi digne que possible,

dans le sofa de l’appartement accroché au cinquième de la rue de Mazagran,

elle s’envoie dissoute dans un grand verre d’eau de Vittel

une double ration d’acide acétylsalicylique,

plus communément connu sous le vernaculaire vocable,

typo blanche sur fond marine, Alka-Seltzer.

C’est que la soirée confinée fut un brin arrosée.

Elle rêve un peu d’existentiels de cartes postales,

de magazines bien-être, de choses comme ça.

Comme elle, on se surprend à bâiller,

on fait ça parfois quand on s’ennuie ou qu’on n’y croit pas.

Elle a ce matin la peau moins pêche, plus blanche.

Bref, elle est pâlichonne et n’a pas vraiment la pêche.

Les cheveux en bataille sont restés roux bien sûr,

mais ils ont l’allure un peu grasse des sauts du lit problématiques,

et Sarah est autrement blême que de coutume.

Dort comme un peu de bleu sous la peau sans le carmin aux lèvres.

Et le mascara qui doucement rejoint les commissures d’une bouche qui vire à l’amer,

délaisse celles de paupières gonflées de reliquats alcoolisés.

(ouf ! j’y suis arrivé…)

Trois gouttes de démaquillant et, dans le désordre,

un nuage de blush mandarine,

imaginons,

un trois rien de shampooing,

un coup de brosse pour démêler tout ça,

et ça pourrait repartir, mais non, pas envie.

On la laisse là à son désespoir obligatoire.

Confinée.

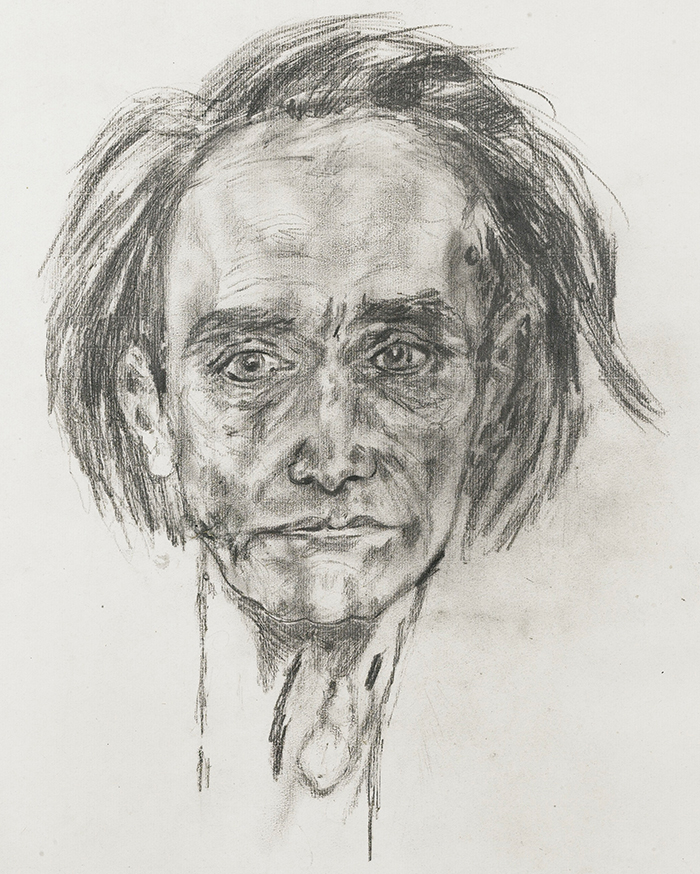

Plus loin, Simon Dahlem émerge.

Pas besoin de faire un dessin,

un homme qui revient d’un rien de sommeil ou d’ennui n’en a pas besoin,

un vieil homme encore moins.

C‘est qu’il croit souvent,

même si des restes de passion surnagent encore,

avoir fait le tour de sa vie, et c’est pas toujours très beau à voir.

Simon Dahlem voudrait un peu d’obscurité

pour héberger un morceau de rêve qui lui reste, mais non,

un trait de lumière tombe silencieusement,

sans excessive générosité, de la fenêtre sur l’oreiller,

mais c’en est déjà trop,

vive douleur du temporal droit.

Tout habillé sur le canapé, Simon.

À peine s’en est-il aperçu qu’il jette un œil contrarié

à un flacon qui gît à ses pieds. Boukha. Vide.

Et déjà, dans sa caboche encore en demi sommeil,

“c’est Rachmaninov et Dostoïevski qui s’en jettent un dernier”

comme il aime grogner.

Le dégoulinant romantisme du second concerto en do mineur opus 18 de l’un

qui rend visite à la folie baroque des Possédés de l’autre.

Le joyeux éthylisme Russe, comme il dit.

Simon Dahlem n’est pas russe.

On ne peut pas, répète-t-il souvent, être tout à la fois.

Comprenne qui pourra.

Du reste, l’éthylisme russe n’est pas joyeux.

Dépressif. Exaspéré. Désespéré. Glorieux, oui, mais pas joyeux.

L’éthylisme russe est une soûlographie

que l’homme adresse à Dieu au moment de le tutoyer.

Non, je rigole.

Il faut bien se donner l’une ou l’autre occasion de pleurer.

Il arrive parfois à Simon d’être un peu lyrique,

voire un brin grandiloquent.

Incohérent même de temps à autres.

On l’aime comme ça ou on ne l’aime pas.

Là, il tangue, il se lève et il tangue.

Temporal droit. La vengeance de la Boukha.

Il hésite. Pantalon froissé, chemise n’en parlons pas.

Un peu de soleil blanc et des bois de bouleaux dans la tête.

Un peu de Pologne où il n’est jamais allé.

Un peu de.

On parle d’autre chose.

Et cette musiquette qui lui prend la tête, “My Favorite things”…

[mp3j track= »https://usercontent.one/wp/leblog.baobabcreation.fr/wp-content/uploads/2020/05/Baqir-Abbas.mp3″ title= »Baqir Abbas » fontsize= »15px » flip= »y »]

Plus loin encore.

Le docteur Geldfeld, couché sous son ventre sur le dos,

dort encore.

Ou c’est plutôt qu’il ne s’est qu’à peine réveillé.

Rien encore dans les oreilles.

Il plane dans ces régions de la nuit où ne règne que la lune.

C’est un choix qui ne dépend que du sommeil.

Mais il va bien falloir se lever.

Peut-être écrire un peu.

Il fait ça, écrire, Anatole Geldfeld, ne sait pas trop pourquoi,

à propos de ces choses, selon lui assez rares, qu’il ne connaît pas.

Il n’y arrive jamais, lui non plus.

Allons. Une semaine l’attend comme elle attend tout le monde.

Et, comme c’est souvent le cas,

il n’y a chez Anatole Geldfeld aucune impatience à la voir naître.

Fatigue déjà.

Confiné ou non, quelle différence ?

Il se rendort.

Dans son appartement, au rez-de-chaussée, là-bas,

dans le jardin poussent les lilas.

Irina, la vieille mère de Volp, née Serkin,

cherche dans sa cuisine un rayon de soleil qui lui réchaufferait le dos,

le temps de préparer ceci cela qui pourrait plaire à son fils András

(parce que, oui, Volp se prénomme András)

dont elle a, ce matin, regardé une unique photo, extraite d’un tiroir,

elle ne s’en souvenait pas.

Des fois qu’il viendrait comme il l’a promis.

Mais toujours il promet.

Ensuite, c’est toujours sans suite.

Aujourd’hui pourtant, elle a la conviction que oui.

Et elle se sourit,

se regarde sourire dans le dos brillant d’une cuiller

qu’elle vient de laver, de rincer, d’essuyer.

La vaisselle, quoi.

Un geste pour mettre en ordre ses cheveux.

Un peu de curry aussi.

Il aime ça, le curry, son András.

Elle en fera double portion, des fois que le frère viendrait lui aussi.

Depuis sa séparation d’avec la Sarah, il est trop seul, reste trop seul,

et caetera.

Elle ajoute trois mots à une liste de courses à faire. Ne pas oublier.

Irina écrit sans cesse des listes

qu’elle colle à l’aide de magnets sur la porte du frigo.

Des listes de ce qu’elle fait,

de ce quelle oublie,

de ce dont elle se souvient,

des souvenirs à ne pas oublier,

des numéros de téléphone qu’avant elle retenait,

les rendez-vous chez son amie coiffeuse, aussi.

Parce qu’elle a bien repéré que la mémoire se faisait un peu la malle ces derniers temps.

Alors, les listes lui servent de béquilles.

C’est elle qui le dit.

D’ailleurs, ces mémos tenus par ces magnets sur ce frigo,

elle les appelle ses béquilles.

C’est dire.

En vérité, ça ne dit rien que les quelques mots de rappel qu’ils contiennent.

Faut pas juger.

Mais aujourd’hui András viendra.

Et son frère aussi peut-être.

Irina ne sait pas qu’elle est confinée.

Elle est chez elle, c’est tout.

Et elle leur prépare à manger.

Elle remonte le mécanisme d’une petite boîte à musique.

Elle aime bien.

C’est doux.

C’est comme ça…

[mp3j track= »https://usercontent.one/wp/leblog.baobabcreation.fr/wp-content/uploads/2020/05/Youn-Sun-Nah.mp3″ title= »Youn Sun Nah » fontsize= »15px » flip= »y »]

Chez Volp,

Volp est absent.

La platine laser nous rappelle en boucle qu’il n’y a plus besoin de désir

pour que la musique résonne.

Ça se fait sans envie, automatiquement.

Suffit de ne pas couper le flux au moment de quitter, ça continue.

Volp, quand il s’agit de musique aimerait que ça ne s’arrête jamais

quitte à s’en user les tympans même quand il est absent.

Alors, la note d’Edf, vous savez…

On peut se permettre ça quand on n’a pas les moyens.

Sur les murs patafixés du séjour du troisième étage, rien a déclarer.

Les mêmes pages raturées qu’hier, avant-hier, la semaine dernière

et le mois passé.

Un peu plus de colère

en même temps qu’une abnégation qui fait peine à lire,

le chef-d’œuvre attendra.

Le fantôme de n’avoir rien à dire, ni donc à écrire, menace.

Volp fait mine de l’ignorer mais il sait, et n’ignore pas le savoir.

Mais il pense qu’il faut parfois se mentir pour survivre.

La cuisine est toujours aussi dévastée

– on ne juge pas, on est à chaque fois un peu étonné, c’est tout –

quelques restes de restes attendent d’être réchauffés.

Sinon, rien.

Volp a quitté les lieux les laissant aux charmes lascifs de la musique cubaine abandonnée là.

Sous son chapeau gris, il a la tête ailleurs.

Il rêve sans se l’avouer de rencontres irrisées.

La cheville lui fait mal encore, mais pas de quoi.

Alors, il tente de marcher droit,

de masquer le bancal mouvement que la douleur impose,

histoire de s’en moquer,

aux douloureux.

On n’y songe pas mais Volp entretient une manière de fierté qui lui va bien,

un peu dandy un peu zazou.

On n’est pas là pour être vulgaire, dit-il parfois.

Un peu jazz négligé mais pas trop surtout.

Il tente donc de marcher droit, bien que déhanché façon Cuba, en rentrant chez soi.

Aux aguets d’une bagnole de flics qui lui demanderaient.

Il rase un peu les murs.

Il doit rentrer rue Ramponeau.

Il avait promis pourtant, hors confinement, de venir serrer sa maman.

Musique !

[mp3j track= »https://usercontent.one/wp/leblog.baobabcreation.fr/wp-content/uploads/2020/05/Nicolas-Jules.mp3″ title= »Nicolas Jules » fontsize= »15px » flip= »y »]

À demain pour une dernière journée ?

Au même moment,

la chat Nabucco, robe rousse et gris souri (un comble !) rentre au bercail,

une discrète griffure dans le dos et une lenteur surjouée.

Silence à la maison,

il se pose,

le canapé et le rayon de soleil lui prodigueront du bien,

l’odeur alcoolisée de Simon, c’est moins sûr.

Simon grogne, Nabucco ce matin ne miaule pas.

C’est dimanche, c’est bien.